「自ら変化を進める組織」への道のりを伴走します

ヒトと組織が本来の力を発揮する環境で、自律したチームが組織を自走させる伴走支援。

人事労務(Legal)・組織開発(OD)・業務変革(DX)の3つの専門性で、組織内の課題を解決し、組織の成長を共に創ります

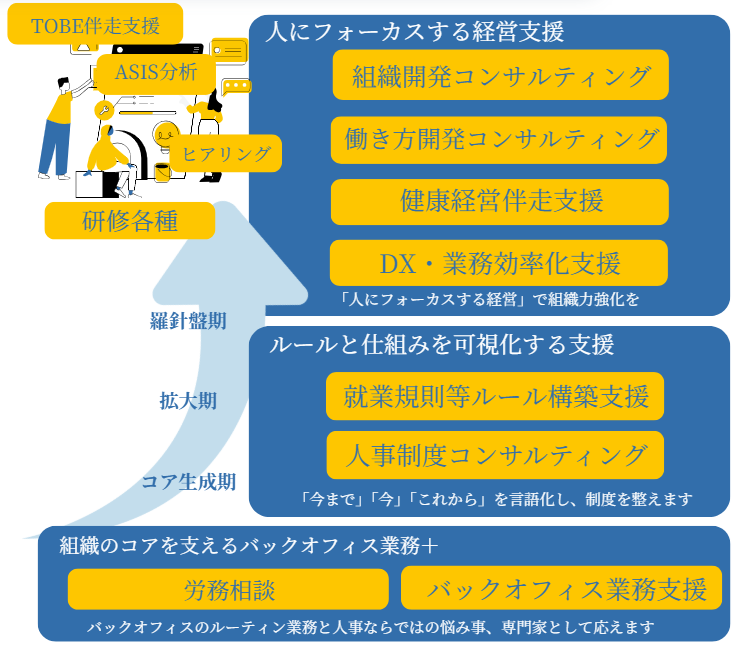

企業の"ステージ"にあった組織づくり

コア生成期

スタートアップや比較的少人数で事業を行う企業向けの提案・伴走を行います。

本業にまい進するためのバックオフィスをお任せいただき、組織の未来へ向けたルールを作ります。作業効率化のためのDX支援も欠かせません

サービス案内

人事総務の基盤支援から制度設計・組織開発を通した経営支援まで一貫してサポートします

会社案内

"チームで動かす組織ラボ"とは

私たちの屋号である

「Team-Driven Organization Lab(チームで動かす組織ラボ)」 には、

以下のような想いを込めています。

組織の持続的な成長は、一部の優れた個人に頼るのではなく、

「チームの力」 によって強化されると私たちは考えています。

一人ひとりが自律しながらも、共通のGoalに向かって力を合わせる。

そんな「主体性 × 協働性」が両立する組織こそが、

特にこの変化が早く大きい時代を乗り越える強さを持ちます。

「ラボ(Lab)」 という言葉は、

単なるコンサルティングではなく、経営者・現場と共に試行錯誤しながら、組織の未来を共に創る という共創の姿勢を表しています。

私たちは答えを押しつけるのではなく、

現場で起きていること・経営者の想い・組織のデータ を丁寧に読み解き、

共に考え、共に実践していく「探究のチームメンバー」のような存在でありたいと考えています。

企業ごとに、課題も、風土も、成長の道筋も異なります。

だからこそ私たちは、「その組織ならではの答え」を一緒に探す伴走者です。

人を大切にする経営を支え、

チームの力で動く組織を共に創っていく。

それが私たちTeam-Driven Organization Labの使命です。